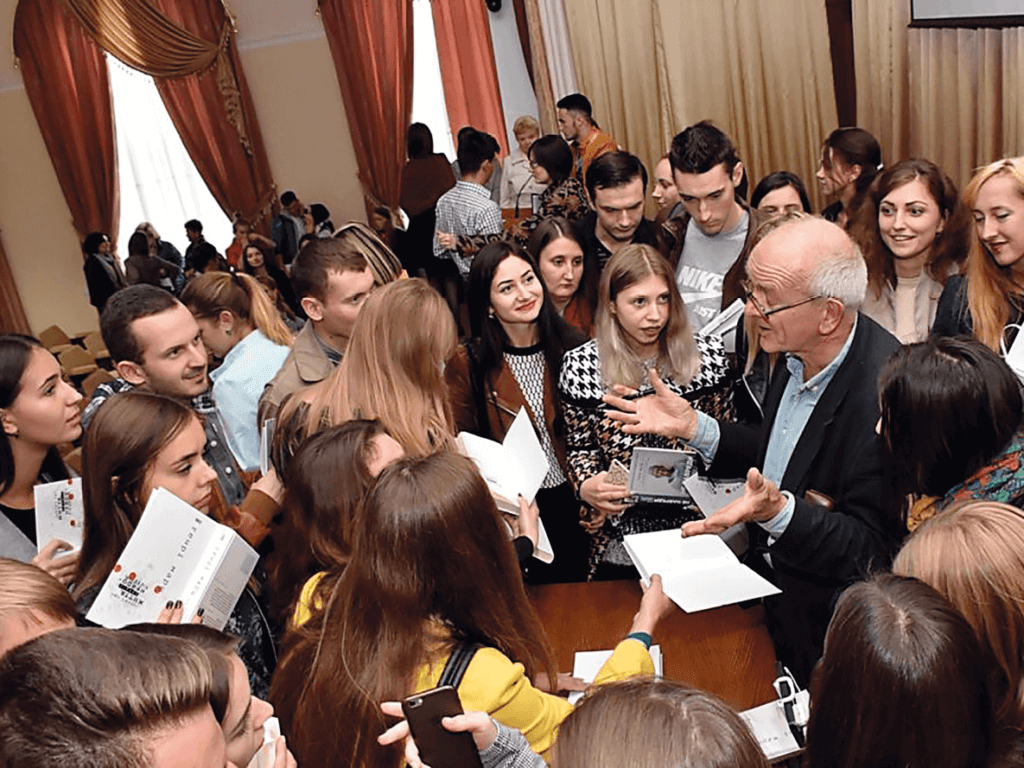

Что может быть сложнее лечения опухоли мозга? Генри Марш, известный британский нейрохирург, автор новых техник оперативных вмешательств на открытом мозге, а еще — волонтер, который почти четверть века помогает Украине, знает ответ на этот вопрос. Сложнее болезни может быть процесс принятия решений, способных спасти жизнь пациента или отобрать ее. Ответственность за них — целиком на совести хирурга.

ВЗ Почему вы выбрали нейрохирургию?

— По многим причинам. Мы склонны все в жизни объяснять простыми вещами. Нам представляется, что сначала происходит А, затем Б, а уже потом В, и для всего есть объяснение. На самом деле в реальности есть тысячи причин, недаром математики называют ее многомерным пространством.

В моем случае на решение сменить политологию на медицину также повлияло много факторов. В частности, несчастная история любви, с которой я психологически не мог справиться, даже задумывался о самоубийстве, однако не смог этого сделать. Поэтому я, можно сказать, просто сбежал из Оксфорда и совершенно случайно нашел работу уборщика операционных в госпитале. Это, собственно, и стало моим первым опытом работы в медицине. Также мне всегда нравилось работать руками. Поэтому я встал перед новым выбором, сделать который меня побудили многие вещи одновременно: и упомянутая несчастная любовь, и неповиновение отцу (он был замечательным человеком, но наши взгляды на жизнь не совпадали), и работа в госпитале в бедном шахтерском регионе на северо-востоке Британии…

Конечно же, я планировал сделать карьеру среднестатистического представителя среднего класса, но не в качестве академического ученого. Во время работы в госпитале понял — хочу стать хирургом. Мне очень повезло, что смог вернуться в Оксфорд, где я старательно учился, тяжело работал и даже сумел стать одним из лучших выпускников. Ведь я прекрасно понимал: будет очень сложно попасть в медицинскую школу, если брошу учебу.

Наконец, получив диплом по политологии, я имел возможность поступить в медицинскую школу в Лондоне. К счастью, отец и моя первая жена поддержали меня. Также финансовую помощь предоставило государство, ведь обучение довольно дорогое. Но я счастлив, что смог получить два образования: первое по политологии, философии и экономике, а второе — медицинское.

Со временем я стал интерном, однако был несколько разочарован работой в клинике, куда меня направили. Несмотря на то что я и хотел получить профессию хирурга, абдоминальная хирургия мне совсем не нравилась. Примерно через полтора года работы врачом я случайно увидел операцию на головном мозге. Это стало прозрением: я сразу понял — именно этим хочу заниматься всю жизнь. Тогда мне исполнилось 32. За год до этого у моего сына обнаружили опухоль мозга, это был ужасный период. Хотя иногда психологически очень трудно быть нейрохирургом, я ни разу не пожалел. Я счастлив, что прожил именно такую жизнь.

Работа нейрохирурга — это эмоциональные взлеты и падения, если вы не равнодушны к своим пациентам. Конечно же, вы не можете относиться к каждому из них как к собственному ребенку. Если бы я так делал, просто не смог бы выполнять свою работу. Поэтому врач должен быть определенным образом отстраненным, однако нужно помнить: пациент — не манекен. Чтобы понять поведение хирургов, достаточно представить себя канатоходцем, который должен постоянно балансировать. Как в песне известного блюз-певца Би Би Кинга: «Если хочешь продолжать полет, лучше не смотреть вниз». Хотя в моем возрасте я уже могу себе позволить это делать.

ВЗ Помните ли вы своего первого пациента?

— Конечно, помню. Трудно забыть того, в чью голову ты впервые вставил хирургический инструмент. Я даже помню, как впервые провел скальпелем по человеческому телу во время студенческой практики! Хотя в дальнейшем, с годами, в памяти прочнее запечатлялись неудачи и ошибки, чем успехи. И это важно, поскольку мы учимся на своих ошибках, а не победах — успех губителен для врачей, и не только для них. Если ты врач, ослепленный успехом, — это плохо для твоих пациентов, если ты такой политик — это плохо для государства.

ВЗ Известно ваше выражение: «Честность в профессии — мое Евангелие». Всегда ли пациент должен знать правду? Вы также считаете, что худшее для человека — это отсутствие надежды, поэтому как не перейти грань между правдой и надеждой?

— Да, я всегда стараюсь быть честным. Однако это очень трудно, особенно если ты работаешь со сложной патологией, например, с раком мозга. Иногда приходится говорить пациенту горькую правду, хотя обычно мы сообщаем об этом семье.

По моим наблюдениям, готовность воспринимать подобную правду зависит от уровня образования пациента. Скажем, в Непале, где я также работаю время от времени, люди не готовы понять, что врач не всегда может помочь. Были случаи, когда семья больного стояла под операционной с оружием в руках и угрожала расправой в случае неудачной операции. Однако в развитых странах вроде Англии или США мы говорим правду. В большинстве случаев мы воспринимаем вещи намного проще, чем они есть на самом деле. Когда люди узнают, что умрут, у многих из них наступает когнитивный диссонанс. Все мы знаем: рано или поздно умрем, и одновременно надеемся на продолжение жизни, то есть у нас возникают совершенно противоположные мнения. Когда ты разговариваешь со смертельно больным, то создается впечатление, что общаешься с двумя разными людьми.

Я стараюсь говорить правду, но не до конца — в Британии мы называем это невинной ложью (white lie). Разговаривая с человеком, у которого злокачественная опухоль головного мозга, я стараюсь все объяснить. А именно: единственное, в чем я абсолютно убежден, это то, что если мы не будем ничего делать, то пациент умрет в течение нескольких месяцев. Если начать лечение немедленно и надеяться, что пациенту повезет, он проживет значительно дольше. Если же не повезет, то он умрет в течение следующих месяцев. Конечно, бывают и случаи, которые мы называем «между повезло и совсем не повезло», то есть опухоль может вырасти снова, но тогда все равно есть выбор: например, продолжить лечение.

Хотя все это правда, должен признаться: я однозначно преувеличиваю положительную сторону лечения. Статистически большинство таких больных умирает в течение года, но есть и исключения. Однако уверен: говоря пациенту правду, вы даете ему чуть больше надежды.

Еще одной огромной проблемой является то, что после разговора с пациентом мы не получаем никакого обратного ответа, так называемого фидбэка. Ведь больные не звонят мне на следующий день и не рассказывают, что вчера я прекрасно с ним поговорил или же наоборот — некорректно сообщил плохую новость. Соответственно, врачам крайне трудно определить, удаются ли им такие разговоры. Возможно, именно потому большинство медиков не очень искусны в этом, поскольку просто не знают, правильно поступают или нет и как изменить стиль общения. Поэтому большая часть врачей, и я в том числе, наверное, лучшего о себе мнения, чем есть на самом деле. Если бы мы могли слышать, что о нас говорят пациенты после таких разговоров, идя по коридорам…

Зато, несмотря на все эти сомнения, лично я всегда стараюсь быть честным со своими больными.

ВЗ Как вы относитесь к критике в профессии?

— Критика — жизненно необходимая вещь! Если никто не будет критиковать вас, то откуда же вы будете знать, что делаете неправильно. Ничто не является настолько хорошим, что не может быть сделано лучше. Критика одинаково важна как в литературе, так и в медицине. Я свято верю в то, что другие люди гораздо лучше меня видят мои ошибки. По моему убеждению, крайне важно обсуждать все сложные медицинские случаи вместе с пациентами, другими специалистами, в том числе и ошибки — чтобы другие могли учиться на них, а не совершать собственные. Ведь мы, врачи, иногда чувствуем себя богами, а критика помогает нам спуститься на землю.

ВЗ Говорят, что врачи — неэмоциональны. С какими эмоциями вы заходите в операционную?

— Это неправда. Сокрытие собственных эмоций — чуть ли не самая первая вещь, которой учатся молодые специалисты. Как только ты становишься врачом, тебе нужно вставлять в людей иглы и скальпели. Для пациента нет ничего страшнее этого, однако и врачу нелегко. Но если он признается больному в своем страхе и скажет, что никогда не делал этого раньше, как же тогда будет себя чувствовать пациент? Поэтому врачи учатся делать уверенный вид, то есть манипулировать эмоциями.

Хотя частично я с вами согласен: в известной мере хирурги должны оставаться безэмоциональными. Однако, с другой стороны, есть известное выражение: «Власть развращает, а абсолютная власть просто разрушает». Опытные хирурги имеют значительную власть над пациентом. Здесь и возникает риск быть совершенно распущенным и, как следствие, стать полностью безэмоциональным и перестать заботиться о больных. То есть, опять же, надо искать золотую середину.

Когда я захожу в операционную, всегда чувствую себя взволнованным. Однако грань между беспокойством и страхом крайне трудно определить. Если бы скалолазание было безопасным, наверное, никто этого и не делал бы. Каждый хирург должен любить свою работу и, в известной степени, риск — не бояться пощекотать себе нервы.

ВЗ Каким вы представляете будущее нейрохирургии?

— Именно будущее невозможно предсказать. Настоящий прогресс в нейрохирургии — сделать ее ненужной, то есть заменить хирургию неинвазивными методами лечения. Нейрохирургия иногда крайне незаменимый, но довольно жесткий метод по сравнению с невероятной сложностью и деликатностью головного мозга.

Технически нейрохирургия не сложнее других видов хирургии, например, кардио-, торакальной или полостной. Однако она намного более рискованная. Большинство ошибок в нейрохирургии допускают на этапе принятия решения: оперировать или нет. Именно здесь этот процесс является самым тяжелым и самым важным. Вам приходится иметь дело больше со статистическими вероятностями, чем с точными данными. Вы говорите пациенту: если мы сделаем операцию, то остается 10% вероятности того, что вы умрете, без операции такая вероятность составит, скажем, 15%. И только в некоторых случаях есть четкие показания к оперативному вмешательству. Поэтому, когда более опытные врачи становятся слишком самоуверенными, и никто не осмеливается их критиковать, они начинают ошибаться. И я очень часто вижу, как это происходит в Украине.

ВЗ Близки ли уже врачи к разгадке природы опухолей мозга?

— Этиология рака разнообразна. У видов рака, которые мы лечим у детей (вроде лейкемии), — довольно простая генетика. Насчитывается всего 4-5 онкогенов, участвующих в развитии болезни. У взрослых же генетика злокачественных новообразований неимоверно сложная: в процесс вовлечено огромное количество генов. И если даже мы научимся его лечить, все равно от чего-то умрем, ведь рак — это болезнь в большинстве пожилых людей, несмотря на то, что на всех социальных плакатах или рекламах благотворительных фондов — фото детей и молодых людей. Именно поэтому в США, например, расходы на систему здравоохранения постоянно растут.

ВЗ Чем сейчас помогаете Украине?

— Как и в Непале, Албании и других странах, я консультирую многих детей абсолютно бесплатно. Я долго искал место, где мне было бы комфортно с командой нейрохирургов, которые работают, будто слаженный механизм, а не тянут одеяло каждый на себя. Именно здесь, в Коммунальной городской детской клинической больнице города Львова, я это чувствую.

— Как и в Непале, Албании и других странах, я консультирую многих детей абсолютно бесплатно. Я долго искал место, где мне было бы комфортно с командой нейрохирургов, которые работают, будто слаженный механизм, а не тянут одеяло каждый на себя. Именно здесь, в Коммунальной городской детской клинической больнице города Львова, я это чувствую.

На этот раз мы успели проконсультировать около 50 детей. Нескольких прооперировали, одного мальчика даже удалось поставить на ноги — к счастью, подозрения врачей относительно опухоли головного мозга не оправдались, у подростка был врожденный порок, который впоследствии мог привести к инвалидизации, но мы смогли его устранить. Поэтому мальчик уже ходит.

Также я привез аппарат — фиксирующий прибор, незаменимый при операциях на головном мозге. Он позволяет очень осторожно двигать нужные участки в полости мозга. Во время прошлого визита нам его не хватало. Хотя аппарат и изобрели почти 40 лет назад, в Украине таких всего несколько.

ВЗ Как вы относитесь к реформам системы здравоохранения в Украине? Почему, по вашему мнению, они не могут сдвинуться с мертвой точки?

— Как по мне, в Украине слишком много лечебных учреждений. Например, во Львове продолжает действовать еще советская система, по которой в городе функционируют две детские больницы: областная и городская. Знаю, что в государстве должен пройти процесс сокращения больниц и объединения их в крупные медицинские центры. Это, собственно, то, что крайне необходимо сделать. К тому же очень сложно объединить врачей и заставить их работать вместе. Это как собрать котов в мешке. Из-за объединения всегда случаются споры, врачи восстают против этого. В Украине нужно интегрировать все больницы и создать мощные медицинские центры наподобие тех, что функционируют в Великобритании, где в одном месте концентрируются все медицинские силы.

И, однозначно, очень большой проблемой является коррупция, особенно в системе закупок лекарственных препаратов и оборудования. Однако это вопрос права, его верховенства и независимых судей. Обычно именно эти изменения требуют больше времени и усилий.

Касательно медицинской этики и самих врачей — что ж, это сфера общечеловеческой культуры и морали, и, опять же, для коренного изменения сознания необходимо много времени. К сожалению, быстрых решений здесь нет.

Кроме того, Украина — не слишком богатое государство. Здесь трудно ожидать такого же уровня услуг, как в западных странах. Еще одна проблема общая у вас с Британией. Попробуйте представить себя правительством, которое оперирует довольно незначительной суммой для системы здравоохранения. На что бы вы ее потратили: на невероятно дорогостоящую нейрохирургию или первичное звено? Разумеется, вы достигли бы гораздо лучших результатов, инвестировав в первичное звено (семейную медицину), ведь тогда врачи получат шанс предупредить тяжелые болезни или выявить их на ранних стадиях.

ВЗ Знаю, что вы были на Майдане… Изменились ли у вас ощущения и надежды относительно будущего страны на сегодня?

— Да, я был на Майдане много раз. Не ради медицинской деятельности, конечно, я был частью толпы и всей душой поддерживал стремление Украины к переменам.

Мое увлечение Украиной связано с другой историей. Много лет я работал в Киеве с одним хирургом, впоследствии эта работа вылилась в глубокое разочарование, ведь я потратил много времени и денег, чтобы помочь ему стать лучшим в своей области. Как позже выяснилось, он не помог никому, кроме собственного сына…

Зато потом я познакомился со многими молодыми нейрохирургами, которые оказались совсем другими. Новое поколение молодых врачей вселяет в меня надежду, что в Украине впереди — светлое будущее, несмотря на проблемы с Донбассом, Россией и прочее. Поэтому, вопреки определенным разочарованиям, я до сих пор считаю, что принял правильное решение, приехав в Украину.

ВЗ Гипотетически, если бы у вас была возможность выбрать профессию снова, на чем вы остановились бы?

— Когда я получал свою первую ученую степень по политологии, задумывался над специальностью кремленолога — интересовался советским тоталитаризмом. Возможно, даже выучил бы русский. А если бы в корне пришлось менять профессию, то стал бы архитектором. Мне нравится создавать вещи своими руками, а здания — это такие же вещи, только большие.

Если бы вы меня спросили о карьере в Британии, то, хоть я и являюсь основателем нескольких операционных техник, единственная вещь, которой очень горжусь, — это сад на крыше больницы. Там был огромный балкон, который не использовался. На собранные мной пожертвования создали замечательный сад, где пациенты могут полюбоваться небом и вдохнуть свежий воздух. Именно этим я горжусь больше всего, а не всеми операциями, которые провел, ведь для пациентов, к сожалению, больницы напоминают тюрьмы, а сад убеждает их в том, что жизнь продолжается.

Юлия МАСЮКЕВИЧ, специально для «ВЗ»